通信电缆电感特性、影响因素及在通信系统中的优化策略

通信电缆电感在通信领域中扮演着至关重要的角色。它是影响信号传输质量的关键因素之一,其特性直接关系到通信系统的性能优劣。随着通信技术的飞速发展,对通信电缆电感的研究也日益深入。

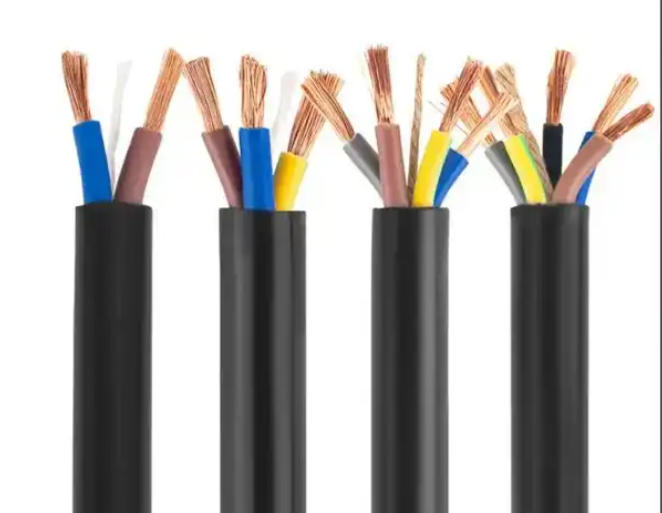

通信电缆电感的存在源于电缆自身的结构特点。电缆由导体、绝缘层等部分组成,当电流通过导体时,会在其周围产生磁场,进而形成电感。电感的大小与电缆的材质、形状、匝数以及周围介质等因素密切相关。不同材质的导体,其电导率不同,对电流的阻碍作用也有差异,从而影响电感值。例如,铜质导体和铝质导体在相同条件下,电感表现会有所不同。电缆的形状方面,若电缆呈螺旋状等特殊形状,会使电感值发生变化。匝数越多,电感通常也会越大,因为更多的匝数能产生更强的磁场。而周围介质的磁导率等特性同样会对电感产生影响,如在不同的环境介质中,电缆电感会有相应改变。

.jpg)

通信电缆电感对信号传输有着多方面的影响。它会导致信号的延迟。当信号在电缆中传输时,电感产生的磁场会对电流变化产生阻碍,使得信号的传播速度减慢,从而造成信号延迟。这种延迟在长距离通信中可能会累积,对通信的实时性产生不利影响。例如,在一些需要快速响应的通信场景中,信号延迟可能会导致信息传递不及时,影响通信质量。电感还可能引起信号的衰减。磁场的存在会消耗一部分能量,使得信号强度逐渐减弱。随着传输距离的增加,信号衰减会更加明显,严重时可能导致信号无法被准确接收。电感还可能与其他因素相互作用,产生干扰。比如与电容共同作用形成的电磁耦合,可能会干扰信号的正常传输,导致信号失真。

为了优化通信电缆电感对信号传输的影响,人们采取了多种措施。在电缆设计方面,通过合理选择导体材质、优化电缆结构等方式来控制电感值。例如,采用低电感的导体材料,或者改进电缆的绕制方式,减少不必要的匝数等,以降低电感对信号的不利影响。还可以利用一些补偿技术来改善信号传输。比如采用电感补偿电路,通过引入相反的电感效应来抵消原有电感带来的不良影响,从而提高信号的传输质量。在实际应用中,工程师们会根据具体的通信需求和环境条件,精心设计和调整通信电缆,以确保电感处于合适的范围,保障信号能够稳定、高效地传输。

通信电缆电感在通信技术发展历程中不断演进。早期的通信电缆电感特性相对简单,随着通信容量的不断增大和对信号质量要求的提高,对电感的控制和优化变得越来越重要。如今,随着5G等新一代通信技术的兴起,对通信电缆电感的要求更为苛刻。在高速数据传输的场景下,极小的电感变化都可能影响信号的准确性和稳定性。因此,科研人员不断探索新的材料和技术手段,以进一步降低电感对通信的负面影响,提升通信系统的整体性能。未来,随着通信技术朝着更高速度、更大容量、更可靠方向发展,通信电缆电感的研究也将持续深入,为实现更优质的通信服务提供坚实的技术支撑。通信电缆电感这一微小却关键的因素,将在通信领域持续发挥重要作用,推动通信技术不断迈向新的高度。